Новые данные по ордовику севера Восточной Сибири или «Раннепалеозойский Rocks-n-roll»В рамках промежуточных результатов по изучению опорного разреза ордовика реки Мойеро сотрудниками ГИН РАН совместно с зарубежными и отечественными учеными была подготовлена серия статей. Полученные результаты работы сводного научного коллектива уточняют наше понимание об эволюции осадконакопления и животного мира в ордовикское время, они также являются вкладом в международный проект IGCP 735 "Rocks and the Rise of Ordovician Life (Rocks n' ROL)".

Разрез долины реки Мойеро (Рис.1), расположен на севере Сибирской платформы. Это один из наиболее полных и непрерывных разрезов ордовика на Сибирской платформе [Мягкова и др., 1977; Каныгин и др., 2007; 2017]. Однако, во многом из-за труднодоступности района исследования, особенности строения отложений, слагающих этот разрез, оставались до недавнего времени недостаточно изученными, описание части обнажений вовсе не проводилось ранее.

Рис. 1 Расположение ордовикских обнажений разреза реки Мойеро. 1. Речки. 2. Нумерация обнажений.

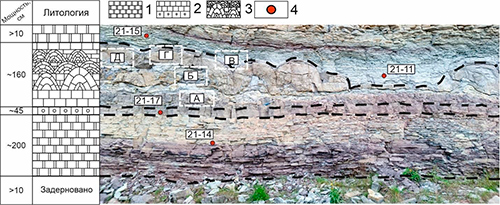

В № 2 журнала «Вестник МГУ. Серия 4 Геология» вышла статья Лыкова Н.А., Закирьянова И.Г., Дронова А.В., Ростовцевой Ю.В. «Строение нижнеордовикских строматолитовых биогермов в опорном разрезе р. Мойеро (Тунгусская синеклиза, Восточная Сибирь)». Строение, ранее не излучавшихся в разрезе биогермов рассмотрено на примере типовой постройки и смежных с ней отложений (Рис.2). Выявлено, что формирование осадков происходило при участии бактериальных сообществ (прежде всего, цианобактерий) и известковых водорослей. В биокластово-оолитовых и оолитово-биокластовых известняках, подстилающих строматолитовые постройки и слагающих межбиогермные отложения были обнаружены известковые водоросли рода Nuia. Предполагается, что рост строматолитовых биогермов контролировался колебаниями уровня моря, отражающихся в трансгрессивно-регрессивной цикличности и изменении условий седиментации. Сходные по строению строматолитовые постройки наблюдаются и в кембрии Сибирской платформы, что говорит о похожих обстановках осадконакоплении в палеобассейне на протяжении длительного времени в раннем палеозое. [Лыков и др. 2024].

Рис. 2. Строение типовой строматолитовой постройки и смежных с ней отложений с выделением отдельных частей изучаемого интервала разреза (А, Б, В, Г и Д) и указанием места отбора образцов. 1 – доломиты с микробиальными интракластами (Слой 1), 2 – известняки оолитовые (Слой 2), 3 – центральная часть постройки (Слои 4–7), 4 – места отбора и номера образцов [Лыков и др. 2024].

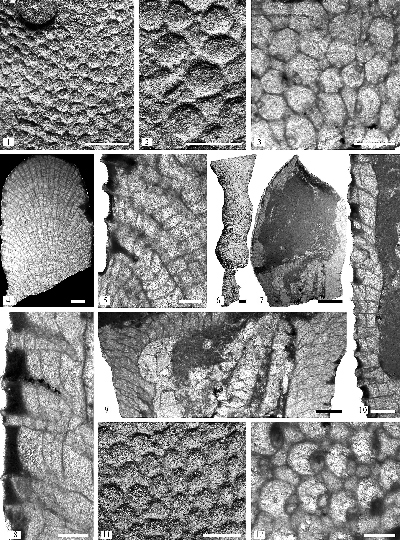

В № 5 журнала “Стратиграфия. Геологическая корреляция” вышла статья Дронова А.В. и Коромысловой А.В. “Мшанки из разреза джеромской свиты катийского яруса верхнего ордовика на р. Мойерокан (север Сибирской платформы) и их палеогеографическое положение”. Авторами установлено 17 видов мшанок, семь из которых из-за плохой сохранности колоний описаны в открытой номенклатуре. Мшанки принадлежат к 10 родам из четырех отрядов: Cystoporata, Trepostomata, Fenestrata и Cryptostomata (Табл.1). Роды Lunaferamita, Orbignyella и Parachasmatopora впервые выявлены в ордовике Сибирской платформы, а род Calloporella – в долборском горизонте. Новый вид O. moyerokanensis sp. nov. является эндемичным, тогда как большинство других видов имеют широкое географическое распространение. Изученный комплекс мшанок на видовом уровне обнаруживает некоторую связь с комплексами мшанок п-ва Таймыр, о. Котельный, хр. Сетте-Дабан и Монголии. На родовом уровне он близок к комплексам мшанок Лаврентии, Балтики, Аргентинских Прекордильер и Китая. [Коромыслова, Дронов, 2024].

Таблица 1. Мшанки отряда Trepostomata (подотряд Amplexoporina) из верхней части джеромской свиты; СЭМ (фиг. 1, 2, 6, 11) и шлифы (фиг. 3–5, 7–10, 12). 1–12 – Orbignyella moyerokanensis sp. nov.: 1–5 – голотип ПИН, № 5846/9; 6–12 – паратип ПИН, № 5846/10. Длина масштабной линейки 2 мм для фиг. 6, 7; 1 мм для фиг. 1, 4; 750 мкм для фиг. 9; 500 мкм для фиг. 2, 3, 10, 11; 250 мкм для фиг. 5, 8, 12.

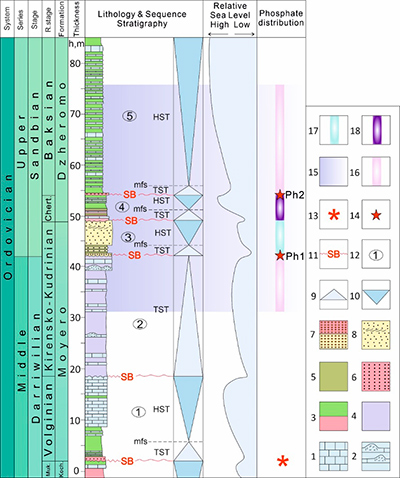

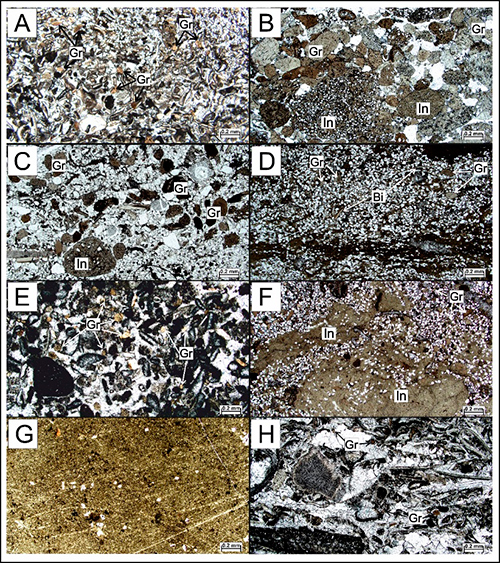

В № 6 журнала Russian Journal of Earth Science вышла статья Лыкова Н., Ростовцевой Ю. и Дронова А. «Late Middle to Late Ordovician phosphate accumulation of the Moyero river section (Siberia): a record of upwelling and global cooling». Статья посвящена впервые изученному этапу активного фосфатонакопления на рубеже среднего и верхнего ордовика в разрезе реки Мойеро (Рис.3), затрагивающего интервал разреза мощностью 45 м. Фосфатонакопление проявлено в карбонатных породах, песчаниках и алевролитах в виде граноморфных (форменных) компонентов (оолитов и пелоидов), интракластов, часть из которых покрыта вторичными фосфатными пленками или полностью замещена фторапатитом. (Рис. 4). В аргиллитах фосфатонакопление представлено тонкокристаллической разностью фосфатного вещества. Пики накопления фосфатов связаны с образованием слоев зернистых фосфоритов (горизонтов конденсации) непосредственно над границами осадочных секвенций [Lykov et al., 2024].

Рис. 3 Литолого-стратиграфическая колонка изучаемого разреза (Chert. = чертовской; Muk. = муктэйский; Koch = кочаканская). 1. Известняки. 2. Карбонатные биогермы и банки. 3. Зеленоцветные и красноцветные алевролиты и аргиллиты. 4. Фиолетовые и разноцветные доломитизированные алевролиты. 5. Зеленоцветные алевролиты с фосфатными зернами. 6. Железистые оолиты. 7. Зернистые фосфориты (красноватые - гематизированные). 8. Песчаники косослоистостые и горизонтальнослоситые. 9. Трансгрессивный тренд. 10. Регрессивный тренд. 11. Границы секвенций. 12. Секвенции: 1) Волгинская; 2) Киренская; 3) Кудринская; 4) Чертовская; 5) Баксанская; 13. Первое проявление фосфатов в разрезе; 14. Пики накопления фосфатов (2-й тип); 15-18 - Распределение фосфатов в разрезе: 15. Интервал непрерывного накопления фосфатов (Ph.); 16. Накопление фосфатов 1-го типа в известняках; 17. 3-й тип фосфатонакопления в песчаниках; 18. 4-й тип накопления фосфатов в известняках, алевролитах и аргиллитах. ТSТ – трансгрессивный тракт седиментационных систем; mfs - максимальная поверхность затопления; HST – системный тракт высокого стояния уровня моря [Lykov et al., 2024].

Рис. 4 Фосфатопроявление в изученных отложениях. Фотографии шлифов в параллельных николях: In - интракласты; Gr – граноморфные компоненты; Bi - биокласты; A – фосфатные компоненты в биокластовых известняках киренско-кудринского горизонта; B – слой зернистых фосфоритов киренско-кудринского горизонта (Ph1); C – песчаники киренско-кудринского горизонта c фосфатными компонентами (зерна и интракласты); D – песчаники с фосфатными зернами и фосфатизированными раковинами остракод; E – известняки чертовского горизонта с фосфатными зернами; F – алевролиты чертовского горизонта с фосфатными зернами и интракластами; G – аргиллиты чертовского горизонта с тонкозернистым фосфатным веществом в матриксе породы и фосфатными зернами; H – известняки баксанского горизонта с фосфатными зернами [Lykov et al., 2024].

На формирование изученных фосфатоносных пород оказало влияние сочетание глобальных факторов, таких как увеличение биоразнообразия, общее похолодание, высокий уровень мирового океана, и региональных, среди которых экваториальное положение Сибири, аридный климат и фации. Глобальные условия обусловили обогащение морской воды фосфором и изменили циркуляцию вод мирового океана (появление холодноводных течений). Региональные условия определяли особенности фосфатообразования. Фосфатоносные породы рассматриваются как результат воздействия апвеллинга на Сибирский палеоконтинент в средне-позднеордовикское время, в результате длительного глобального похолодания, начавшегося в среднем ордовике [Lykov et al.,2024].

В № 11 англоязычного приложения к Палеонтологическому журналу (Paleontological Journal) вышла статья Толмачевой Т.Ю., Дронова А.В. и Лыкова Н.А. «Multielement Conodonts from the Upper Ordovician of the Siberian Platform». В статье впервые реконструируются мультиэлементные составы аппаратов семи видов конодонтов из верхней части джеромской свиты (баксанский и долборский горизонты) опорного разреза верхнего ордовика, вскрытого вдоль рр. Мойеро и Мойерокан. Мультиэлементные аппараты включают 32 формальных вида крупных коничеcких и стержневых конодонтов гиалиновой структуры, описанных Т. А. Москаленко в 70-80-ых годах двадцатого века. Описан новый род Acanthodistacodus gen. nov. Часть видов, относящихся к родам Acanthodistacodus и Acanthodina, вероятно являются эндемиками Сибирской платфомы; виды Ac. festus Moskalenko, Dol. juktaliensis (Moskalenko) и Dol. striata Moskalenko встречаются также на Северо-Востоке России, указывая на биогеографическое сходство этого региона с Сибирской платформой. [Tolmacheva et al., 2024].

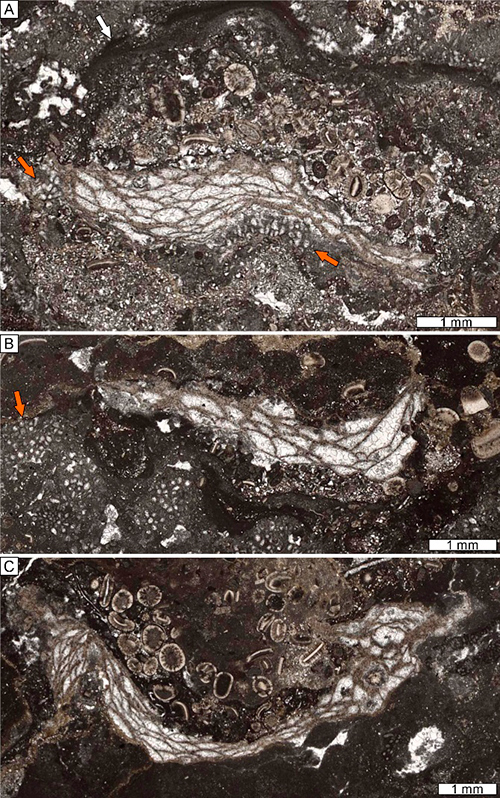

В декабре в журнале Palaeoworld был опубликован препринт статьи Д. Жеона, Н. Лыкова, А. Дронова, Ю. Ростовцевой, У. Тоом и Т. Ли «Calcimicrobe-stromatoporoid bioherms from the upper Darriwilian of the Moyero River, Siberia: Implications for reef development during the Great Ordovician Biodiversification Event» Это исследование посвящено микробиально-строматопоровым биогермам среднего ордовика (дарривильский ярус) р Мойеро. Органогенные постройки в основном состоят из микробиальных образований строматолитовой структуры с включениями губок, представленных Cystostroma insuetum Nestor (Рис. 5). Последние играют второстепенную роль в построении биогермов [Jeon et al., 2024], что отличает их от одновозрастных аналогов на других платформах [Webby, 2002], где микробиальные сообщества оказались подавлены многоклеточными скелетными организмами. Полученные данные позволяют расширить наше знание об увеличении биоразнообразия в ордовике, подчеркивают значение региональных факторов при формировании биогерм и уточняют роль строматопороидей при переходе от микробиальных рифовых экосистем к системам с доминированием многоклеточных организмов [Lee et al., 2019].

Рис. 5 Микрофотографии Cystostroma insuetum Nestor, 1976, показывающая слабую выпуклость пластинок цисты (PIN 5929-O-20-1). Cystostroma insuetum инкрустирована кальцимикробами, отмеченными оранжевыми стрелками в A и B, соответственно [Juwan et al, 2024].

Пресс-релиз по публикациям

- Лыков Н.А., Закирьянов И.Г., Дронов А.В., Ростовцева Ю.В. (2024) Строение нижнеордовикских строматолитовых биогермов в опорном разрезе р. Мойеро (Тунгусская Синеклиза, Восточная Сибирь) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 4. Геология.. 2№. С. 45–53. DOI:10.55959/MSU0579-9406-4-2024-63-2-45-53

- Коромыслова А.В., Дронов А.В. (2024) Мшанки из разреза джеромской свиты катийского яруса верхнего ордовика на р. Мойерокан (север Сибирской платформы) и их палеогеографическое значение // Стратиграфия. Геологическая корреляция. Т. 32. № 5. С. 52-120 DOI: 10.31857/S0869592X24050036

- Lykov N., Rostovtseva Yu., Dronov A. (2024) Late Middle to Late Ordovician Phosphate Accumulation of the Moyero River Section (Siberia): A Record of Upwelling and Global Cooling // Russian Journal of Earth Sciences, Vol. 24, ES6001, EDN: KFGDNB, DOI: 10.2205/2024es000946

- Tolmacheva T.Yu., Dronov A.V., Lykov N.A. (2024) Multielement Conodonts from the Upper Ordovician of the Siberian Platform // Paleontological Journal, Vol. 58, No. 11, pp. 1242–1265. DOI: 10.1134/S0031030124601117

- Jeon J., Lykov N., Dronov A., Rostovtseva Y., Toom U., Li Q-J. (2024) Calcimicrobe-stromatoporoid bioherms from the upper Darriwilian of the Moyero River, Siberia: Implications for reef development during the Great Ordovician Biodiversification Event // Palaeoworld, DOI: 10.1016/j.palwor.2024.200907

Никита ЛыковНовость опубликована: 31.12.2024 Все новости >>>

|